我国城市设计的“再出发”思考

导 读

快速城镇化时期城市设计的“技术体系供给”与“时代需求局限”之间出现了“错配”,并由此衍生了城市设计本土化的诸多问题,而存量时代的到来给城市设计“再出发”提供了肥沃的土壤。文章通过分析城市设计“再出发”的时代必然性及其“发力点”与“时机点”,提出应对不同空间尺度,应以差异化的技术内容有针对性地选择“发力点”,基于不同的法定化途径,以差异化的切入路径有策略地选择“时机点”,并指出城市设计“再出发”需要打通“地位、思维、管控”3个重要环节。本文刊载于2019年第

01城市设计在中国的“错配”与“再出发”

城市设计“再出发”是相对于“错配”而言的,“错配”是因快速城镇化时期的时代客观局限性所致,而“再出发”则是存量时代下不可回避的必然选择。

(一)快速城镇化时期的“错配”

现代城市设计的概念、理论、技术方法源于欧美的大规模城市更新时期,有其基本的特征。郭恩章先生早在30 多年前发表的《美国现代城市设计考察》一文中即提到,现代城市设计基本特征包括:“研究内容核心为城市公共环境形态及其对市民大众生活的影响,是一个应用性的多学科综合领域,同时把人与环境视为一个统一系统,并是一种政策性较强的社会干预手段。”随着城市设计的进一步发展,“二次订单”概念更加强调了现代城市设计行为的复杂多样性,正如金广君教授在《城市设计与当代城市设计》一文中指出的一样:城市设计的“当代”特征主要体现在“多元的设计集群、动态的设计成果、理性的行动计划”等方面。

国内自20世纪80年代引入现代城市设计,并同步跟踪欧美城市设计的理论发展及最新实践,同时推广应用于国内的城市开发建设之中。但问题在于,与欧美城市设计所处的大规模更新时代背景不同的是,这个阶段正值国内改革开放、快速推进城镇化的时期,城市开发建设大多是扩张式的新区建设。因此,城市设计的大部分技术内容是无用武之地的,城市设计也常常被瘦身为简单的“一次蓝图式设计”。在这“一次蓝图”中,通常是基于大尺度的土地收储、政府主导的一级开发、大规模的基建贷款及基础设施投入,很少涉及多元复杂的产权主体,也不需要精细化的实施路径,因此衍生了“简化版”的城市设计技术逻辑,效果图式成果大行其道。

基于“时代需求局限”与“技术体系供给”之间的“错配”,城市设计在我国的发展持续了30 多年。这期间,固然大量的实践推动了中国特色城市设计的落地生根,也不乏许多先锋城市/ 区域的有益探索,但总体来看,这个“错配”长期存在,并直接或间接地造成了城市设计在我国的概念模糊、地位尴尬、内容暧昧和管控失效等问题。

(二)存量时代的“再出发”

2013年的中央城镇化工作会议提出“严控增量、盘活存量,优化结构、提升效率,切实提高城镇建设用地集约化程度”,这次标志性的会议也正式拉开了中国存量时代的大幕。随后2015年召开的中央城市工作会议强调要加强城市设计。在最新发布的《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中更是明确提到:“运用城市设计……等手段,改进规划方法,提高规划编制水平。”正如欧美发达国家的城市更新运动孕育了现代城市设计一样,国内的存量更新浪潮也必将为已经生根的城市设计提供更加肥沃的成长土壤。正所谓在存量时代,中国的城市设计需要“再出发”。

城市设计“再出发”需要以史为鉴、以邻为镜。回顾英、美现代城市设计源起之后的发展演变,恰如立足当前我国的城镇化水平展望未来。在国内大量文献材料中,都有较为详尽的篇幅介绍了现代城市设计诞生后在各自国家中的发展足迹。即使在现代城市设计源起的美国,也依然有过相当长一段时期轰轰烈烈的大讨论,才慢慢从“联邦推土机式”的粗放城市更新运动/ 冰冷的物质环境规划,逐渐转变为更加重视以人为本、重视社会学科的注入及多元主体参与等协同式城市设计。学者戴维·戈斯林也曾在《美国城市设计》一书中提到,20世纪下半叶美国的规划设计方法并没有能够创造一个令人满意的物质环境,忽视了普通市民的使用感受。

可以说,城市设计始于更新,但发展于变化之中,也由此造就了现代城市设计“超强的环境适应性、有效的问题针对性、丰富的内容可塑性、多元的平台协同性、独特的成果定制性……”诸多特点与优势。回到国内存量时代的城市设计“再出发”,如何充分发挥这些特点与优势,需要结合国内规划体系框架与城市建设管理逻辑,选择城市设计的“发力点”与“时机点”,并打通城市设计效力发挥的若干瓶颈环节。

02城市设计“再出发”的“发力点”与“时机点”

即使是“错配”的30 多年,城市设计实践也找到了与城市规划之间结合的经验与要点,既包括应对不同尺度的技术编制侧重点(即“发力点”),也包括结合不同层次规划切入的“时机点”。

(一)应对不同空间尺度,以差异化的技术内容有针对性地选择“发力点”

无论是过去的城乡总体规划,还是当前的国土空间规划,大致都分为总体和详细两个层面。与之相对应,城市设计也分为总体城市设计与重点地区城市设计。基于不同的空间尺度,城市设计也必然要有针对性、差异化地选择研究与设计的重点。

1. 宏观尺度的总体规划阶段,以总体城市设计加强特色与框架研究

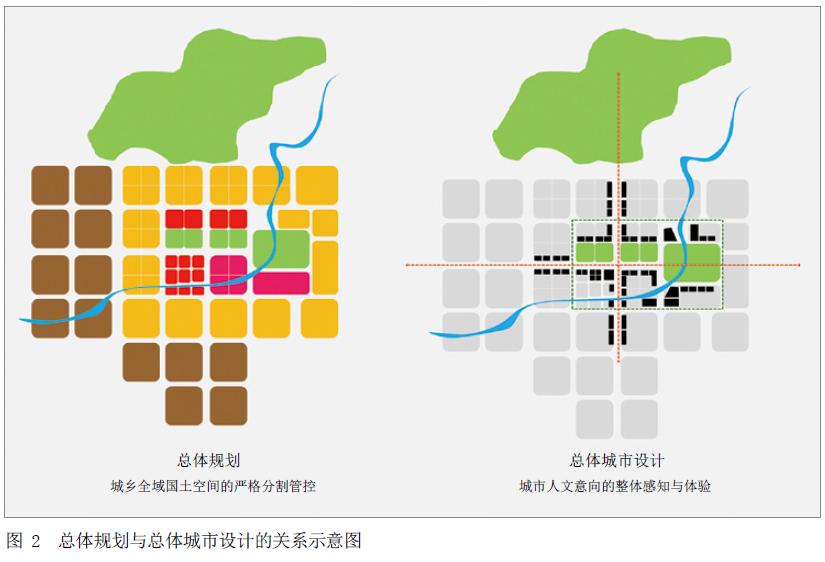

宏观尺度,研究的对象通常是一个完整的城市或区域。在国土空间总体规划更多趋向于全域层面、主导功能管控及底线保护思维的时候,其实更需要总体城市设计来填补其在人文、特色等方面的缺失。因为城市并非仅是物质空间,还包含了物质空间之上所蕴藏的人文精神、人本需求。物质空间可以严格分割管控(如国土空间规划内容中的“三区三线”划定),但是人的活动无法限制,人文内涵也只能整体呈现、感知与体验。所以,总体规划与总体城市设计这两方面是万万不可分割的,既不可分成两个事物看待,也不宜分成两个阶段编制。它们之间充斥着理性规律与感性体验的交织,需要在一个整体系统之内给予二者互补互融的机会与平台。

有了这个机会之后,总体城市设计也不必面面俱到,需要重点解决的就是城市特色提炼与城市空间框架两个核心议题。其中,城市特色提炼是城市发展目标、指标等理性纲领的有益补充;城市空间框架则是以整合的思维方式对国土空间用途管控的另一种延伸(而非细化)。历史上我国有很多经典的城市特色描述,如济南“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”、 常熟“七溪流水皆通海,十里青山半入城”、苏州“君到姑苏见,人家尽枕河”,既充满了东方人文韵味,也彰显了独特的空间,更是超越了城市开发边界的范畴。新时期中央提出的要统筹“生产、生活、生态”三大空间、要“看得见山、望得见水、记得住乡愁”,也同样传承了东方思维,是具有人文属性的更高要求。而总体城市设计正是可以在宏观尺度回应这些要求的最佳工具。

2.微观尺度的控制性详细规划阶段,以重点地区城市设计提供系统解决方案的集成

在微观尺度的控制性详细规划阶段加载城市设计内容早已是非常普遍的做法。住建部2017年颁布的《城市设计管理办法》明确提到:“重点地区城市设计的内容和要求应当纳入控制性详细规划,并落实到控制性详细规划的相关指标中。重点地区的控制性详细规划未体现城市设计内容和要求的,应当及时修改完善。”

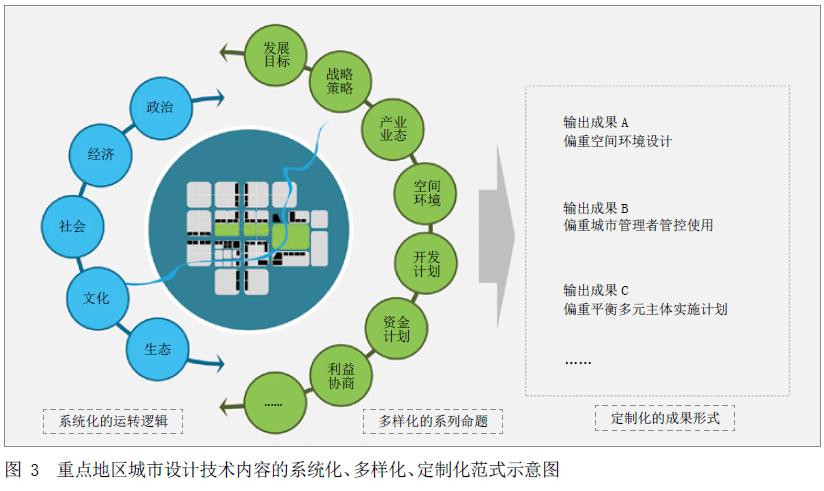

需要强调的是,与早些年的控制性详细规划阶段城市设计不同,存量时代的重点地区城市设计的内容关注重点不再是以空间形态设计为核心,而是以空间为载体,探索空间背后的政治、经济、社会、文化和生态等多元的系统化的运转逻辑,空间只是这种系统运转逻辑的具象物质反映与行为容器。因此,重点地区城市设计也需要回答该地区的发展目标、战略/ 策略、产业/ 业态、空间/环境、开发与资金计划、多元主体利益协商等一系列多样化的命题,需要兼顾目标导向、问题导向及实施导向,而且会随不同地区的不同情况有选择、有侧重地选取技术路线及成果输出形式,既可以偏重空间环境设计,也可以偏重城市管理者使用的管控导则,或是偏重平衡多元主体的实施计划。但无论怎样,重点地区城市设计的技术内容必然从物质化的空间属性走向更加系统化、多样化、定制化的解决方案范式(不是大而全,而是一针见血的范式)(图3)。

(二)基于不同法定化途径,以差异化的切入路径有策略地选择“时机点”

城市设计在中国尚无法定地位,所以其更多是作为一种研究方法存在,因此城市设计要发挥价值,就需要借助法定规划的工具平台来实现。而与总体规划同步编制的总体城市设计及与控制性详细规划同步编制的重点地区城市设计是比较有效的捆绑方式。虽然是同步编制,但是基于不同尺度(总体规划、控制性详细规划)的城市设计介入时机也是有细微差异的。

1.总体规划阶段“慢半拍”,是“发展框架”确立后对“空间框架”的进一步优化

越是趋向宏观尺度的总体规划,越是倾向于抽象化的要素分析,如抽象成数字的人口规模结构、经济发展水平,泛化成点、线、面、网的市县乡镇村居民点网络。这一阶段的重点是研究这些抽象化要素在城市这个空间载体中的复杂运行规律,并立足规律来理清发展战略方向与路径;同时,更加注重空间环境的承载能力评价;最后才是确定合理的空间布局框架。因此,在总体规划阶段,过早介入空间形态方面的分析是低效的,可以略“慢半拍”节奏,在城市基本“发展框架”确立之后,再以总体城市设计研究推进“空间框架”的确立与优化。

例如,在与《冀州市城乡总体规划(2013—2030)》同步编制的总体城市设计实践中,切入时机是在总体规划纲要基本成形,即将启动总体规划成果编制的“时机点”。总体规划纲要确立了城市性质及与北部衡水市一体化发展的战略思路。总体城市设计则在此基础上,结合衡冀之间的生态湖泊(衡水湖),确立“一倾湖水,半壁郭城,拥湖而不堵,湖城两相宜”的湖城空间特色,并进一步细化城市“东拓拥湖、西游养生、中兴主城、北承古风、南聚产业”的空间框架。这既丰富了总体规划的内涵,又通过总体规划平台发挥了城市设计研究成果的向下传导效力。

2.控制性详细规划阶段“早半拍”,是业态、指标、空间和路径等内容的情景模拟平台

在控制性详细规划阶段,城市设计是一个相对具象化的情景模拟平台,以此来辅助研究业态配置的合理与否,确定开发强度、密度和高度等指标体系,推敲空间的主体结构(尤其是开放空间),协商多元主体的不同需求、确保可实施路径等。通过城市设计这个“早半拍”的平台,将模拟的情景方案通过“二次订单”的内容形式呈现,并附加到控制性详细规划的核心内容之中,取得向下传导的法定化途径。而且,基于上文提到的未来微观尺度城市设计发力重点的改变(由简单的空间方案切换到系统解决方案),这种“早半拍”的模式就显得更加重要。因为现代城市设计发展演变至今,已不仅是控制性详细规划指标的源头,还是涵盖了很多控制性详细规划所不能做到的方面。所以,城市设计之于控制性详细规划,不同于其在总体规划阶段的优化意义(优化城市特色与空间框架),而是更多体现一种解决问题的先锋角色。

例如,在《株洲清水塘老工业区搬迁改造规划设计》实践中,各方都认识到清水塘的关键症结不在于确定多少容积率或是展示未来蓝图,而是如何破解工业企业搬迁、工业遗产保护和环境治理的巨大成本分担问题,以及政府、市场的政策、资金和资源如何有效投放或引入问题。管理者无法从既有的传统控制性详细规划与城市设计这两个技术文件中梳理出突破点来理清政府与市场的分工,因此在与不同主体(包括政府与企业) 接洽过程中遇到了困难。新启动的规划设计重点任务则转变为以城市设计平台联动多方的潜在主体,协商确定“更具可行性的实施计划”。所以,最终成果形式更多的价值不在于空间形象的具体设计,而在于与空间高度匹配的“业态网络+ 实施路线”图( 包括省市政府主导的企业搬迁+工业博物馆、某知名科创投资集团主导的创新科技园、城投主导的保税物流园,以及面向市场招商的商业综合体等)。在定制化的城市设计成果之后,再组织控制性详细规划的编制,做到有的放矢,根据具体业态/ 项目确定相应指标的控制要点(图4)。

03城市设计“再出发”需要打通“地位、思维、管控”3 个环节

虽然城市设计“再出发”的需求旺盛,但是当前很多环节并不通畅,尤其是基于法规体系、学科体系的“地位”环节、附着于从业者的“思维”环节及立足地方政府的“管控”环节,都不同程度地限制了城市设计效力的充分发挥。

(一)打通与既有法规体系、学科体系之间的地位对等协同环节

关于城市设计的地位讨论早已有之。这个地位不仅包括在法规体系中的地位,还包括在学科体系中的地位。之所以将二者并列提出,是因为只有这两个地位的实质性提升,才能有效推动城市设计理论与实践的蓬勃发展。这二者是根本,也是城市设计在中国“再出发”的源泉。

随着2015年中央城市工作会议召开,2016年中共中央、国务院下发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》及2017年住建部颁布《城市设计管理办法》,可以说城市设计的法定地位已经得到了大幅提升。不过在2018年,国务院机构改革组建自然资源部,构建新的国土空间规划体系以取代原有的城乡规划与国土规划。这次影响深远与意义重大的改革虽然可以从根本上解决空间规划重叠与冲突的矛盾,但是对于城市设计来说也提出了更高的协同要求及成本(城市设计与国土空间规划体系分属两个部委/ 部门管理)。而协同的基础必然是地位的对等,这也就需要城市设计在未来进一步提升、完善自身的法规体系。

另一个同等重要的是城市设计在学科体系中的地位加强。对于城市设计的学科发展,业界、学界从未停止过讨论,普遍的观点是我国当前城市设计学科体系仍然非常不健全。而国内城市设计学科的发展难点主要在于其研究边界仍然比较模糊,理论发展也较为滞后,短期内难以成为与城市规划、建筑学并列的独立学科。但是从长远看,一场全球罕有的大规模、长时期的新型城镇化运动及东方国度的城市更新运动所带来的城市设计实践积累,必然会推动城市设计理论创新的爆发及学科的建设。

(二)打通规划思维、设计思维之间的相互融合环节

法规体系的健全与学科体系的建设都是久久为功之计。而在当前的城市设计实践中,最紧迫的则是打通从业者的规划思维与设计思维之间的融合环节。

无论是之前的城乡规划与城市设计,还是未来的国土空间规划与城市设计之间,规划与设计之间有着根本思维观上的差异。规划思维本着空间资源保护与分配的逻辑,是偏抽象与理性的思维方式;设计思维则追寻空间整体与体验的脉络,是偏具象与感性的思维方式。而两种思维之间的融合,相比于两种成果之间的协同,效果可以更加高效,技术内容向下传导或具体方案指导实施也都可以更加从容。一方面,对于即将开展的国土空间规划编制实践来说,如果能够融入设计思维,在宏观层面合理有效地组织城市特色并构建空间框架,是可以事半功倍的。例如,在以“三区三线”为代表的空间资源分割管控内容基础上,融入山水城乡的整体体验式空间框架等相关内容,不仅可以完善成果体系,还是对我国传统“天人合一”思想及当前生态文明时代要求的一种有效回应。另一方面,在控制性详细规划层面是必然需要城市设计平台来引领目标策略的制定、具体问题的破解及实施路径的谋划的,而且目前大多实践也是这么做的,都在持续探索微观层面规划思维与设计思维的进一步融合创新。

(三)打通地方政府实施层面的管控环节

当“一次蓝图”的观念逐渐弱化,城市发展的行为导向路线图成为共识,城市设计的管理属性就会愈加强大,俗话也说“三分设计、七分管理”。一方面,这个管理属性的核心手段是城市设计导则,而导则成果的多样性、多元性特点导致其很难在国家、省层面“一刀切”地制定“模板”,所以在城市层面基于自身特点与管理惯性来制定地方性城市设计导则管理办法或技术规定,是行之有效的路径。同时,将城市设计成果转译为地方管理语境下的可操作的具体规程,也是十分必要的环节。另一方面,管控的主体是地方政府。在城市设计导则还没有普遍进入我国城市核心管控体系之内的时期,城市设计效力发挥得充分与否与地方政府的实施力度密切相关,正所谓“千头万绪一根针”。即使在国家层面,空间规划与城市设计分属自然资源部与住建部,但是在地方层面,政府可以发挥更大的作用来打通实施管控环节,让城市设计的成果真正发挥效益。而且国内也不乏很多城市已经取得了好的经验,如深圳的城市设计立法经验,天津的“一控规两导则”精细化管理经验等。

04结 语

基于过去、面向未来,我国的城市设计发展之路经历了快速城镇化的扩张开发时期,也将要经历新型城镇化的存量更新时期。所以,无论是解析“再出发”的“发力点”与“时机点”,还是探讨“再出发”的“地位、思维、管控”3个环节,都是非常必要的。而且一个东方大国的城市设计理论与实践探索有着更为广阔的天地、独特的文化基因及时代背景,这种有别于西方欧美国家的、独具一格的、可期的“实践井喷+ 理论创新”探索,也正是可以推进我国城市设计蓬勃发展的前提。